遺伝子発現を制御するシス−トランス因子間の分子共進化

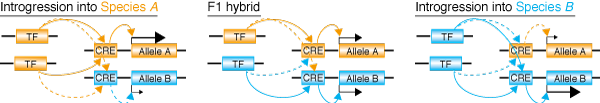

これまでの進化学の考え方では、転写因子など遺伝子発現をトランスに制御する因子は保守的で、変化が遅いと信じられてきました。その理由は、例えば、転写因子が変化してしまうと、これが制御する多くの遺伝子の発現を一気に変えてしまい、生物に重篤な影響をおよぼすと予想されたからです。この予想と一致して、進化の過程では、各遺伝子の発現調節領域に起こるシス変異が重要であり、これにより個々の遺伝子レベルでの発現進化が起こったと報告されてきました。本研究では、これまで無視されてきたトランス因子とシス調節領域との補償的な変化も考慮して、進化のシミュレーションを行いました。その結果,これまでの研究ではシス変異が過大に評価されすぎていたことがわかりました。実際、約40万年前に分岐したショウジョウバエ近縁種を用いて実験を行ったところ、遺伝的背景を異種のものに置き換えた”アウェイ”の状況よりも、本来の”ホーム”の遺伝的背景でしばしば発現量が高くなる(図を参照)ことを見つけました.これは、これまで考えられているよりもずっと速い速度で、トランス因子と遺伝子本体(シス)とが協調しながら進化していることを示しています。つまり、トランス因子(細胞内環境)も変わるのです。

進化するトランス因子を同定することで細胞の発現環境をよりよく理解することに繋げます。

Two types of cis-trans compensation in the evolution of transcriptional regulation. Takahasi, K. R., Matsuo, T. and Takano-Shimizu-Kouno, T. (2011) Proceedings of the National Academy of Sciences USA 108, 15276-15281

発生過程の頑健性を支えるメカニズム

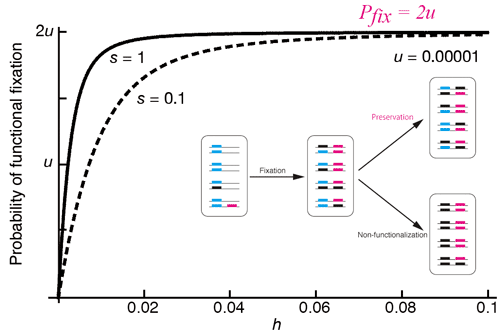

生命システムの特徴はその正確さと頑健さにあります。エラーを低く抑えるだけでなく、ノイズに対して頑健であることで正常な発生は保障されています。頑健性(ロバストネス)もまた、2つの要素で成立しています。ひとつは冗長性です。その最も単純な機構は遺伝子重複です。私達のゲノム中にもコピー数変異として知られる多型的な重複が数多く存在しています。私達はこの重複の生起率がゲノム比較から推定されるものより3桁高いこと(1)、さらに生じた重複の運命、殊に集団に固定、維持される条件を明らかにしました(2)。突然変異の多くが劣性であることの理由は自然淘汰によって冗長性が保たれていることにあるのかもしれません。

- Molecular spectrum of spontaneous de novo mutations in male and female germ line cells of Drosophila melanogaster. Watanabe, Y., Takahashi, A., Itoh, M. and Takano-Shimizu, T. (2009) Genetics 181, 1035-1043.

- Enhanced fixation and preservation of a newly arisen duplicate gene by masking deleterious loss-of-function mutations. Tanaka, K. M., Takahasi, K. R. and Takano-Shimizu, T. (2009) Genetics Research 91, 267-280.

2つ目の要素はノイズや撹乱によって生ずる歪みやエラーを能動的に修復する機構です。初期胚の発生はまず前後と背腹の軸をつくることから始まります。ショウジョウバエの前後軸は母親から与えられた bicoid が作る前高後低の濃度勾配によって形成が始まります。人工的に6個の bicoid 遺伝子をもった母親から生まれた胚は頭部が拡大し、尾部側が圧縮されたかたちになります。しかし、こうした撹乱にも関わらず成虫のアロメトリはほぼ正常です。これは拡大した頭部予定領域が過剰な細胞死で相殺,修復されているためです。しかし、どのような遺伝子が細胞死の引き金を引くのか、そもそもどうやって頭部が拡張したことを組織が、細胞がセンスするのかまったく分かっていません。私達はスクリーニングからこの組織の拡大によって起こる細胞死に関わる遺伝子を同定し、Mabiki と名付けました。この遺伝子はカスペース非依存的に、未分化の細胞に細胞死を誘導します。冗長な細胞死経路が頑健さの基盤を作っていると私達は考えています。

ゲノムに潜む、システムの頑健性を支えるメカニズムの全貌の解明に挑戦します。

器官のサイズコントロールとサイズの進化

体や器官のサイズは生存確率や競争の勝敗を決めてしまう要因で、遺伝的に制御されています。驚くことに器官は自律的に”正しい”サイズを知っているかのように振る舞いますが、その機構はよく分かっていません。器官サイズの制御と進化の機構の理解を深める上でショウジョウバエの複眼は優れたモデル系です。実際、ショウジョウバエの個眼数は近縁種のなかでも700から1000を超えるまで変異性に富んでいます。私達は成虫原基のなかで異なる組織への細胞の分配が種間のサイズ変異の主因となっていることを明らかにしました。これは翅で想定されるサイズの制御機構とは大きく異なります。サイズ制御の仕組みは区画化の時期に大きく依存することを示しています。

器官などの細胞集団のもつ自律的なサイズ制御の機構を明らかにしていきます。

神経細胞の頑健性を維持するメカニズム

神経細胞は細胞内外からのストレスに対して耐性を有しており、過度な活動(=神経の過活動)によるストレスにも一定の頑健性を有します。しかし、この神経の過活動に対する頑健性も生涯に渡って維持される訳ではなく、アルツハイマー病やパーキンソン病といった神経変性疾患や加齢によって失われてしまいます。過活動によるストレスの中で、どのような分子イベントが臨界点となるのでしょうか?申請者はこの疑問を調査するために、ショウジョウバエの光受容体である視神経細胞をモデルとして用いてきました。短期的な光刺激により神経の過活動を模倣し、その結果として可逆的なシナプス再編成が起こることを発見し、その分子機構を明らかにしました(Neuron 86(3):711-25, 2015)。この光刺激が長く続くと神経変性に至ることを見出し、シナプス喪失から軸索変性を定量的にモニタリングできる実験系を樹立しました(J. Neurosci. 42(24):4937-4952, 2022)。この実験系は、「光ストレスで誘導される軸索変性」という人工的な系であるものの、神経の過活動によるシナプス喪失や軸索変性を模すことができ、多くの神経変性疾患の病態を解明する上での価値が高いと考えています。さらに、この変性過程を自動的に定量化する機械学習解析プログラムMeDUsAを開発し(Hum. Mol. Genet. 32(9):1524-1538, 2023)、TauやaSyn、TDP-43、HttのポリQ凝集による神経変性の大量サンプルの定量にも成功しています。これらの成果を基に、シナプス解析技術および神経変性定量システムを利用して、私たちは、神経生存に必要な分子の探索およびメカニズムの解明に挑戦しています。

シンプルなモデル生物ショウジョウバエを利用した疾患研究

私たちは、臨床研究機関から共同研究の機会を得て、ショウジョウバエの実験システムから迅速に得られるデータが、ヒトゲノム解析やin silico解析、マウスやヒト培養細胞、臨床研究を補完しやすいことを認識しました。これまでに、希少疾患の中枢神経障害の原因遺伝子変異の発見(Sci. Rep. 13(1):975, 2023; Eur. J. Med. Genet. 66(8):104804. 2023; AJHG 110(8):1356-1376. 2023; Hum. Mol. Genet. 31(1):69-81. 2021)や、優性遺伝性視神経萎縮(ADOA)の原因遺伝子OPA1変異の病的意義を検証するモデルの開発(eLife 23:12:RP87880. 2024)など、神経疾患研究での成果を得ています。このように、シンプルなモデル生物であるショウジョウバエを使った研究が臨床研究に有効であることを確認し、その研究領域に役立ちたいと考え、疾患研究に貢献することを目指しています。

病的意義が不明な遺伝子変異を明らかにし、個別化医療のサポートをする

未診断疾患イニシアチブ(IRUD:Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases)は、日本医療研究開発機構AMEDの推進する研究で、ゲノム医科学を活用して希少・未診断疾患患者の診断を行っています。これが可能となったのは、近年の急速な遺伝子解析技術の進歩によりますが、一方で新たな課題が出てきました。それは、見出された遺伝子変異が疾患に関与しているのか不明なVariant of Uncertain Significance (VUS)の増加です。VUSの病的意義を明確にするためには、in vitroやin vivoで変異の効果を検証する必要がありますが、確証がある状況でない限り、マウスモデルなどで解析する時間とコストが見合いません。このボトルネックに対して、安価で遺伝学的解析が早いショウジョウバエを利用すれば、病気の原因となる遺伝子変異の病的効果を簡便に見出すことができます。私たちは臨床研究者との共同研究で、少しでも多くの病的意義の不明な変異の解明に力を注いでいます。もちろん、病的意義があるかどうかがわかるだけでは、病気の克服ではありませんが、病因が判明することで治療方針が定まり、それまで漠然とした不安を抱えていた患者様が安心されるという話を多くの医師から伺い、これに貢献したいと強く思っています。